微信扫一扫咨询 >

微信扫一扫咨询 >

七夕不知何时,慢慢变成了所谓情侣间的“邪修”与财富密码,差点让我去捡垃圾了,七夕过后你猛然发现:当七夕的浪漫开始以"捡垃圾攻略"的形式呈现,当电影院散场后大家第一反应是低头找"宝贝"而不是抬头找对象,当朋友圈开始晒"垃圾"而不是礼物时,我就知道,——这个世界变了,这届年轻人终于把过节这件事玩明白了。

我正刷着手机呢,好家伙,直接笑出了声。知道的能明白我在看热搜,不知道的还以为我捡着钱了。

往年的七夕朋友圈啊,那叫一个大型凡尔赛现场:有的收到999朵玫瑰,摆成了心形,配文还特别欠揍:”哎呀,办公室都放不下了,真烦人”。拍个礼物盒非要若隐若现露出个LV的标,就跟那个logo会自己长腿跑了似的。还有朋友晒出充满爱意的转账截图,数字都是精心设计过的浪漫密码。那些餐厅定位的照片里,总能在角落恰到好处地露出车钥匙,像在玩”大家来找茬”。

说实话,我看着这些精心布置的画面,总觉得特别有意思——每个人都在用自己独特的方式,表达着属于他们的浪漫。

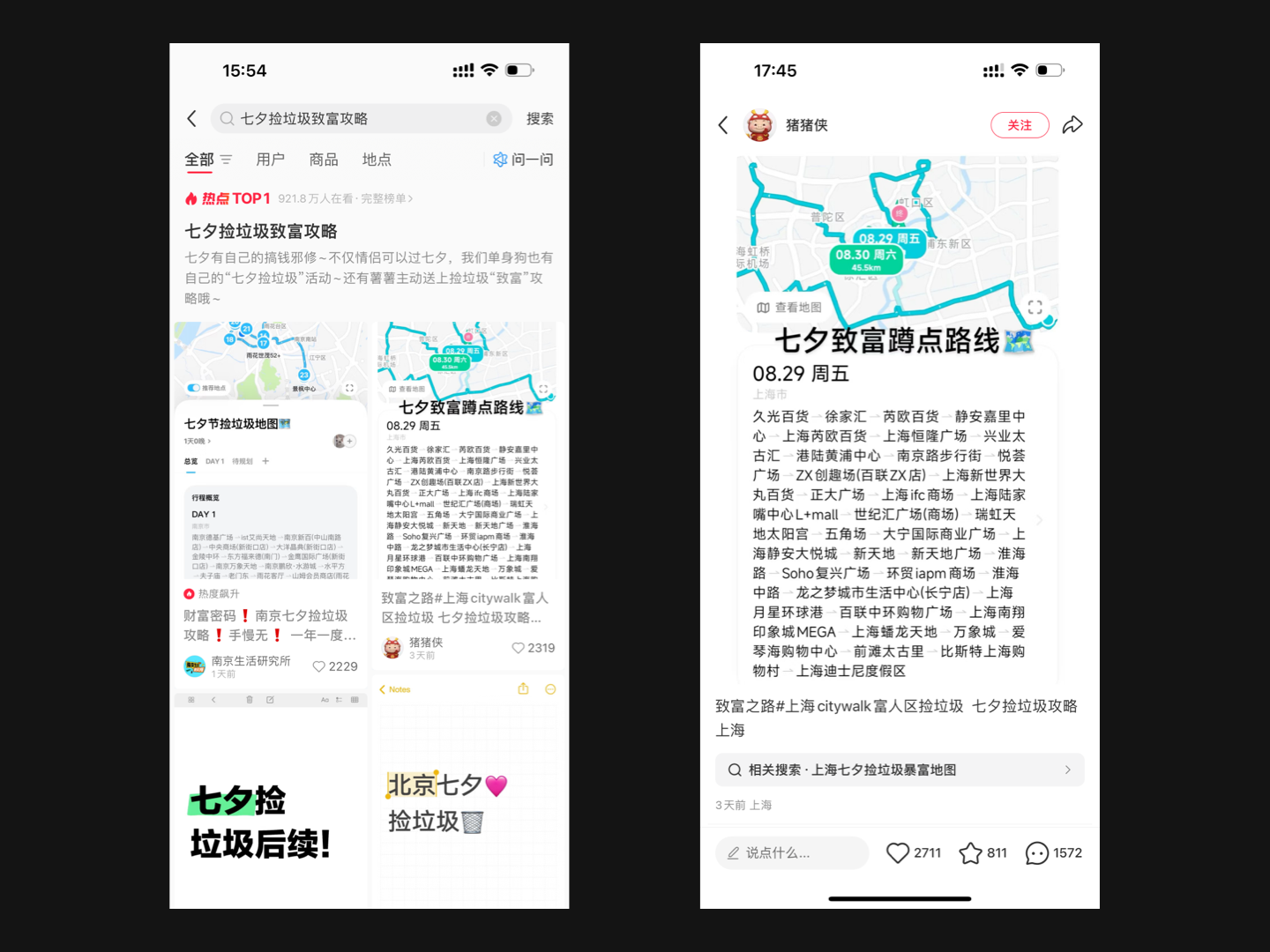

今年画风突变,热搜第一居然是个泥石流般的话题——#七夕捡垃圾致富攻略#。我差点把口中的月饼喷出来(对不起,中秋还没到,但月饼已经吃上了)。

我仔细一看攻略,好家伙,比我们公司的项目计划书还详细!这些作者绝对是人才!下午五点半就提醒大家”提前用餐,备战七夕”;什么七点半准时到商圈餐厅区蹲点,专盯那些表情尴尬的情侣,专门回收鲜花;九点半转战电影院,重点观察手拿礼品包装却脸色不对的;十点半还能去公园转转,说不定能捡到被嫌弃的毛绒玩具和未拆封的巧克力。这时间管理,罗志祥看了都得直呼内行!

最绝的是还有市场分析:鲜花要优先捡玫瑰,因为可以转卖给花店做干花;毛绒玩具要看品牌,不是名牌不要捡,占地方;首饰化妆品必须未拆封,拆封的再贵也别要,谁知道是不是前任下的毒。这精细化运营,简直了!

从秀恩爱到捡垃圾,从晒幸福到搞副业,这届年轻人正在用最接地气的方式,重新定义什么叫做过节。用实力证明了什么叫做”只要思想不滑坡,办法总比困难多”。说实话,我都有点心动了。明年我也准备去蹲点,不过我得升级一下装备:整个金属探测仪,万一能捡到哪个土豪扔的金项链呢?再带个折叠小板凳,毕竟蹲久了腿麻。最后还得印个二维码:”专业回收七夕礼物,支持扫码支付,量大从优”。

想想就带劲!这哪是过节啊,这分明是一场大型商业实践活动。在这个什么都能内卷的时代,连过节都要卷出个新高度。不过这种卷法我喜欢,至少比攀比谁收到的礼物更贵要有趣得多。毕竟,能实实在在赚到手的钱,可比那些转瞬即逝的浪漫要实在多了。我捧着手机,露出一抹姨妈笑。但作为一名互联网老兵,我笑着笑着就陷入了沉思:这届年轻人,正在用一种极其荒诞却又无比真实的方式,重构着节日的流量密码。

仔细看这个话题,你会发现它完美契合了互联网传播的所有要素:

七夕本该是极致浪漫的代名词,却和“捡垃圾”这种接地气的行为结合在一起,形成强烈反差,组合在一起产生的化学反应,堪比“油条配咖啡”——离谱,但又让人想尝尝到底啥味儿。这种强烈的反差让每个刷到的人都会愣一下,然后忍不住点进去:“我倒要看看你怎么个事?”让人忍不住点进去看个究竟。

不需要买贵重礼物,不需要精心准备,每个人都可以参与讨论,甚至可以真的去试试,democratization of content,过去的“晒礼物”大赛,参赛门槛很高:你得先有个对象,对象还得有钱/有品味/愿意配合。而“捡垃圾”呢?零门槛! 无论你是单身狗还是恩爱党,是土豪还是吃土少年,都可以参与。没对象?没关系!捡垃圾不需要对象,只需要一双发现“宝”的眼睛和一双不怕脏的手。这极大地激发了UGC的热情,瞬间点燃了传播引擎。

这届网友是来真的,攻略详细到令人发指,攻略中详细列出了哪些地方的“垃圾”价值高,哪些礼物容易转手,甚至还有完整的变现路径。

价值评估体系:

好家伙,这哪是捡垃圾攻略,这分明是一份详尽的《线下场景化精准获客与二手资产快速变现SOP》啊!

【避坑指南:那些年我们收过的奇葩礼物】

说到礼物,我必须吐槽一下直男审美界的“泥石流”。根据不完全统计,七夕最让人哭笑不得的礼物包括:

直男审美三件套:

自我感动型礼物:

令人迷惑操作:

很多人在评论区表示“学到了”、“明天就去试试”,甚至有人分享自己的真实经历,引发更多共鸣。从“炫耀”走向“自嘲”。 评论区变成了大型故事会和情感树洞。“去年收到的礼物现在还在床底”、“这攻略来得太晚,前男友送的丑玩偶我已经扔了”,大家用一种幽默自嘲的方式,消解了节日带来的焦虑和孤独感。这是一种更高级的共鸣:我们不一定都拥有甜蜜,但我们一定都懂这种尴尬和释然。

这就是互联网时代热点的新形态:不再是单向的炫耀和展示,而是全民都能参与的互动游戏。

回顾过去几年的七夕,主流话题一直是“晒幸福”、“秀恩爱”。为什么今年会出现这么大的转变?

当大家钱包都鼓的时候,晒奢侈品、晒高端消费能获得羡慕的目光。但现在,如何“省钱”甚至“赚钱”反而更能引起共鸣。当“车厘子自由”都成为挑战时,晒奢侈品带来的虚荣感,远不如“如何日入过万”的搞钱攻略来得实在。“捡垃圾致富”本质上是一面反消费主义的旗帜,是年轻人对传统节日被消费主义绑架的一种戏谑式反抗:你们晒你们的,我捡我的,咱们都有光明的未来。

越来越多的年轻人开始反感各种被商业化的节日,拒绝被消费主义绑架。捡垃圾”这种略带粗粝感、充满自嘲意味的行为,恰恰符合他们想要表达的态度。因其极致的真实而显得格外有趣和可爱。这是一种“向下突破”的自由——我不屑于跟你比谁过得好了,我来跟你比谁活得更真实、更快乐。

用户越来越喜欢真实、接地气的内容,而不是过度修饰的“美好生活”。“捡垃圾”这个话题之所以能火,正是因为它足够真实,足够接地气。对过度包装的内容逐渐免疫。大家更喜欢看到有血有肉、有笑有泪的真实内容。一个能大方分享“捡垃圾”攻略的博主,远比一个永远只晒五星级酒店下午茶的博主更接地气,也更容易获得信任。“真实”成为了新的流量货币。

任何流量高峰的背后,都伴随着商业的敏锐嗅觉和灰色的阴影。

【商机遍地爬】

【隐患暗流涌】

法律风险区:捡拾他人丢弃的物品所有权如何界定?转售礼品是否涉及法律问题?万一捡到贵重物品,失主找上门,是“拾金不昧”还是“不当得利”?

道德争议场:利用他人的情感失落来赚钱是否合适?是否是在别人的伤口上撒盐,顺便再赚个包扎费?

可持续性谜题:这种节日性的流量能否持续变现?这本质上是一个节日限定型的“风口”,昙花一现的可能性极大。今天大家觉得新鲜,明天可能就腻了。当所有人都涌入这个“蓝海”时,它瞬间就会变成一片混乱的“垃圾海”,内卷到需要为抢一个垃圾桶而“划区治理”。

更重要的是,当大家都看到这个商机时,蓝海瞬间变成红海。昨晚某个商圈据说出现了三拨“捡垃圾”的人,差点因为“抢地盘”发生冲突。

狂欢之后,总要有人来打扫战场和思考未来。

热点来得快,去得更快。你能快速抓住眼球,但能否将这份注意力沉淀为长期的信任,才是决定你能走多远的关键。否则只能是“一月暴富,三月喝粥”。

追逐热点时,法律和道德的底线永远是高压线。不要为了短暂的流量,去踩那些显而易见的坑。千万别明天看到一篇报道:《数名年轻人因七夕夜“捡垃圾”发生冲突被带入派出所》。

当所有人都知道去商圈捡垃圾时,你的机会就不再是捡垃圾本身了。可能是提供“垃圾价值鉴定服务”、出售“捡垃圾神器大礼包”(耐磨手套、强光手电、大号编织袋)、或者成为“节日垃圾回收规划师”。当风起来的时候,猪都能飞;但风停了,只有鸟还在飞。你要做的,是把自己变成鸟,而不是等风的猪。

为什么“捡垃圾”这种话题能火?因为足够真实。互联网内容正在经历从“精致”到“真实”的转变。

最后,说句人话:

这场狂欢,看似荒诞,却是一场极其成功的群体解构与自我调侃。它告诉我们,在互联网世界,真诚才是唯一的必杀技,而幽默则是它的最佳拍档。

至于明年七夕会流行什么?我不知道。但我知道,互联网的热点永远在变,不变的是用户对新鲜事物的好奇心,以及对真实内容的渴望。

说不定是 “代写情书月入过万” 或者 “分手安慰师持证上岗” 呢?

你说呢?

2093次浏览

2093次浏览

1982次浏览

1982次浏览

1902次浏览

1902次浏览

1791次浏览

1791次浏览

1763次浏览

1763次浏览