微信扫一扫咨询 >

微信扫一扫咨询 >

什么才是真正有效的营销设计?懂得人都知道,首先它必须是从用户角度出发,然后才结合产品节奏、渠道特性与资源配置,形成一套可执行、可复盘的策略闭环。今天小编结合自己多年的工作经验从理论框架到实操细节,层层拆解营销活动的设计逻辑,并结合真实落地经验,帮助你少踩坑、快起量。

版本1:营销活动设计:从理论到实操的完整指南(含落地经验)

在以 “指标增长” 为核心的营销活动中,“理论框架” 是方向,“实操经验” 是保障。本文将在原有三大理论基础上,补充12 类实操工具、8 个避坑要点、5 个行业案例,帮你打通 “从设计到落地” 的全链路,真正实现 “短时间聚焦用户、转化潜在客” 的目标。

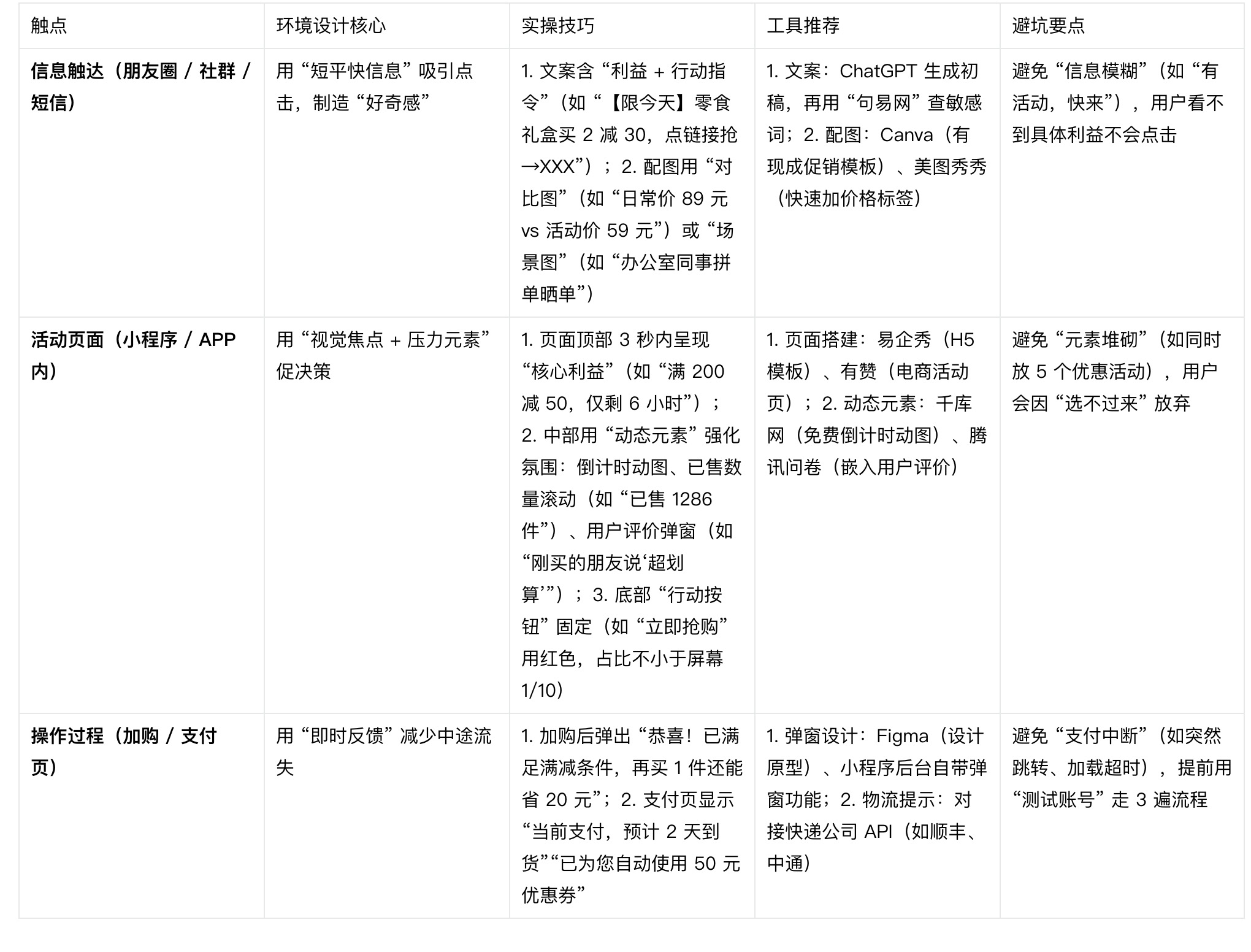

格拉德威尔的 “威力环境” 核心是 “用外部场景影响用户决策”,但实际操作中,很多人会陷入 “只做表面功夫” 的误区(比如仅换个促销 Banner)。真正有效的 “威力环境” 需要 “分层设计”,覆盖用户从 “看到活动” 到 “完成转化” 的全路径。

线上用户的决策路径通常是 “看到信息→点击进入→完成操作”,每个触点的环境设计需精准匹配用户心理:

线下场景的 “威力环境” 更依赖 “感官刺激”(视觉、听觉、触觉),以下是零售和餐饮的实操案例:

零售门店(如服装店):

避坑点:展架不要挡门口,避免用户 “进不来”;广播每 15 分钟一次即可,太频繁会引起反感。

餐饮门店(如奶茶店):

实操经验:小徽章、优惠券等 “小礼品” 成本控制在 5 元内,却能提升 30% 的 “第二杯下单率”(某奶茶店实测数据)。

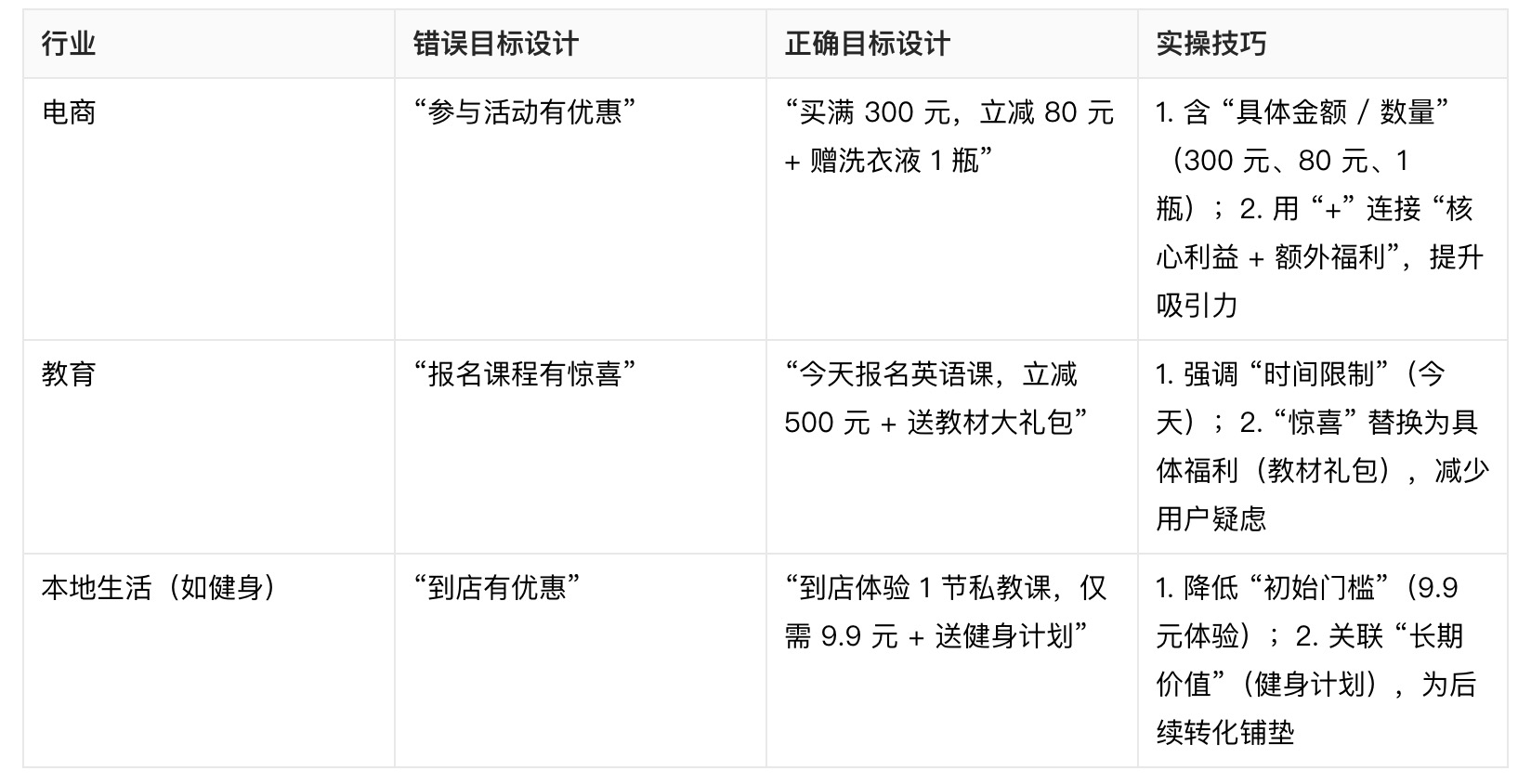

“游戏 = 目标 + 规则 + 反馈” 的公式,落地时容易出现 “目标模糊、规则复杂、反馈延迟” 的问题。以下是针对每个要素的 “精细化操作方法”,附不同行业的适配方案。

目标的核心是 “让用户 10 秒内明白‘做什么能得到什么’”,需遵循 “具体、可达成、有吸引力” 三原则:

用户对规则的耐心不超过 30 秒,因此规则设计需 “极简 + 可视化”,核心是 “让用户知道‘第一步做什么’”:

3 步法则:任何活动规则拆成 “不超过 3 个步骤”,例如:

可视化工具:用 “流程图” 替代 “大段文字”,工具推荐:

避坑点:避免 “隐藏规则”(如 “满减券不与其他优惠同享” 需提前标注),否则会引发用户投诉(某电商平台曾因隐藏规则导致退款率上升 20%)。

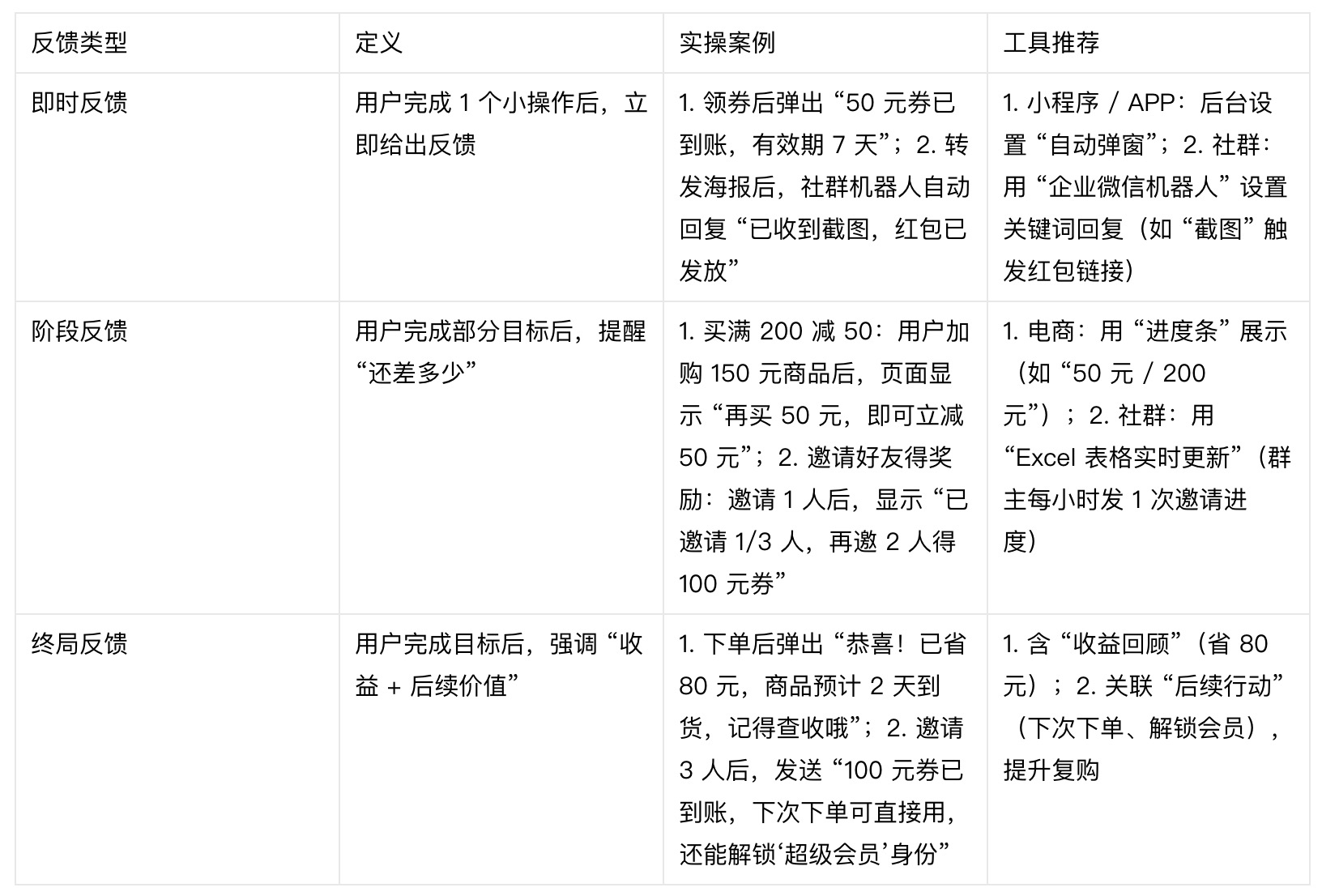

反馈的核心是 “让用户随时知道‘自己做到哪一步了’”,需分 “即时反馈、阶段反馈、终局反馈” 三层设计:

B=MAT 模型(动机、能力、触发)是活动设计的 “核心框架”,但实际操作中容易遗漏细节。以下是每个要素的 “实操 checklist”(可直接打印使用),以及 “常见失误的解决方案”。

不同用户的动机需求不同(新用户看利益,老用户看情感),需 “分层设计”,并提前 “验证动机是否有效”:

1)动机分层设计表(按用户类型)

2)动机验证方法(避免 “自嗨式设计”)

很多活动 “设计师觉得好,用户不买账”,核心是没提前验证动机。推荐 2 个低成本验证方法:

“能力” 的核心是 “减少阻力”,但很多人只关注 “操作阻力”,忽略 “隐性阻力”(如支付不便、信任不足)。以下是 “阻力排查 checklist”,以及 “去阻力的量化标准”:

1)阻力排查 checklist(活动前必看)

2)去阻力的量化标准(可直接套用)

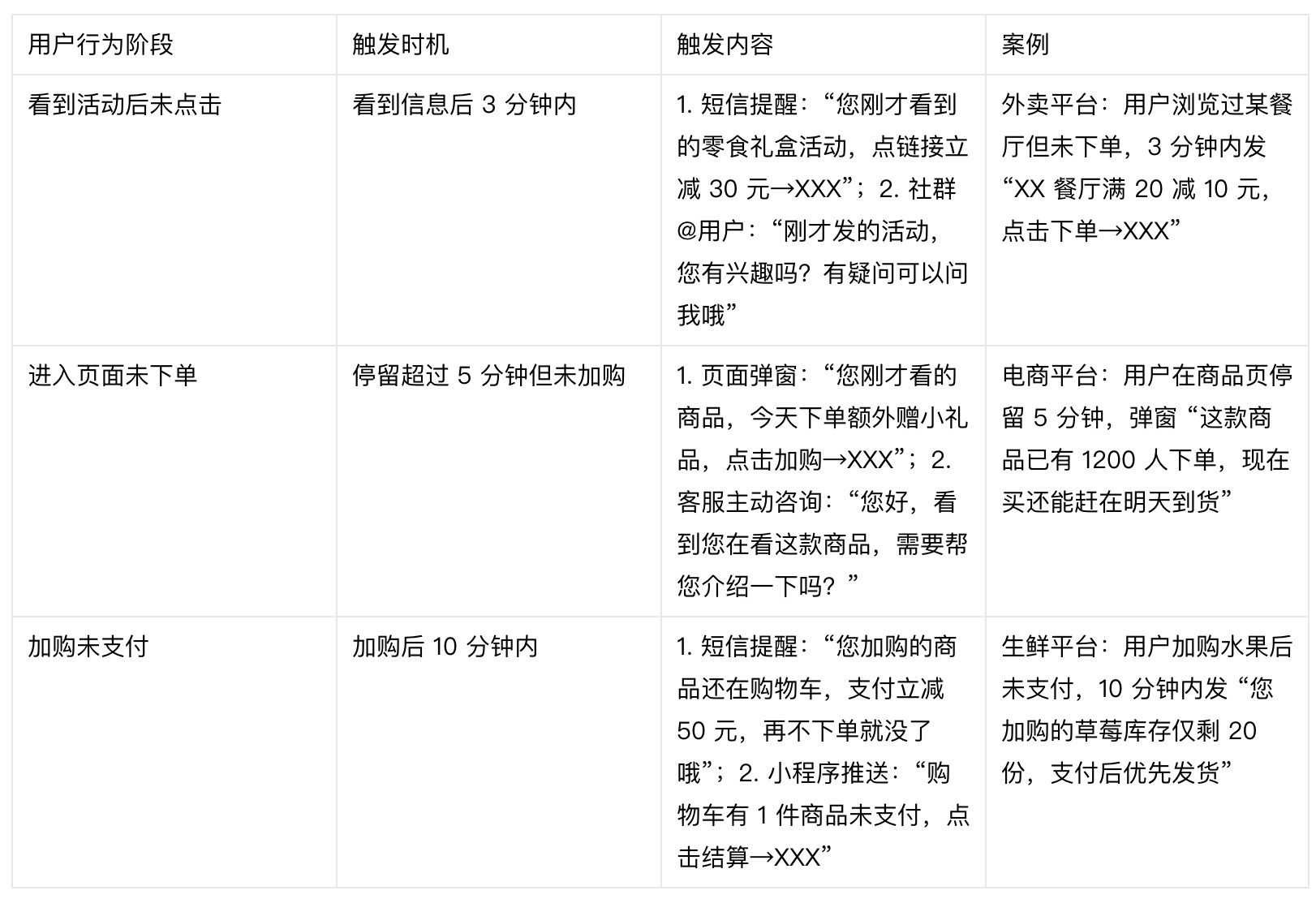

“触发” 的核心是 “在用户‘想行动’的瞬间推一把”,但实际操作中容易 “触发太晚” 或 “频率太高”。以下是 “触发时机表” 和 “频率控制经验”:

1)触发时机表(按用户行为阶段)

2)触发频率控制经验(避免用户反感)

避坑点:避免 “深夜触发”(22 点后不发短信 / 推送),否则会引发用户投诉(某教育平台曾因 23 点发推送被用户举报)。

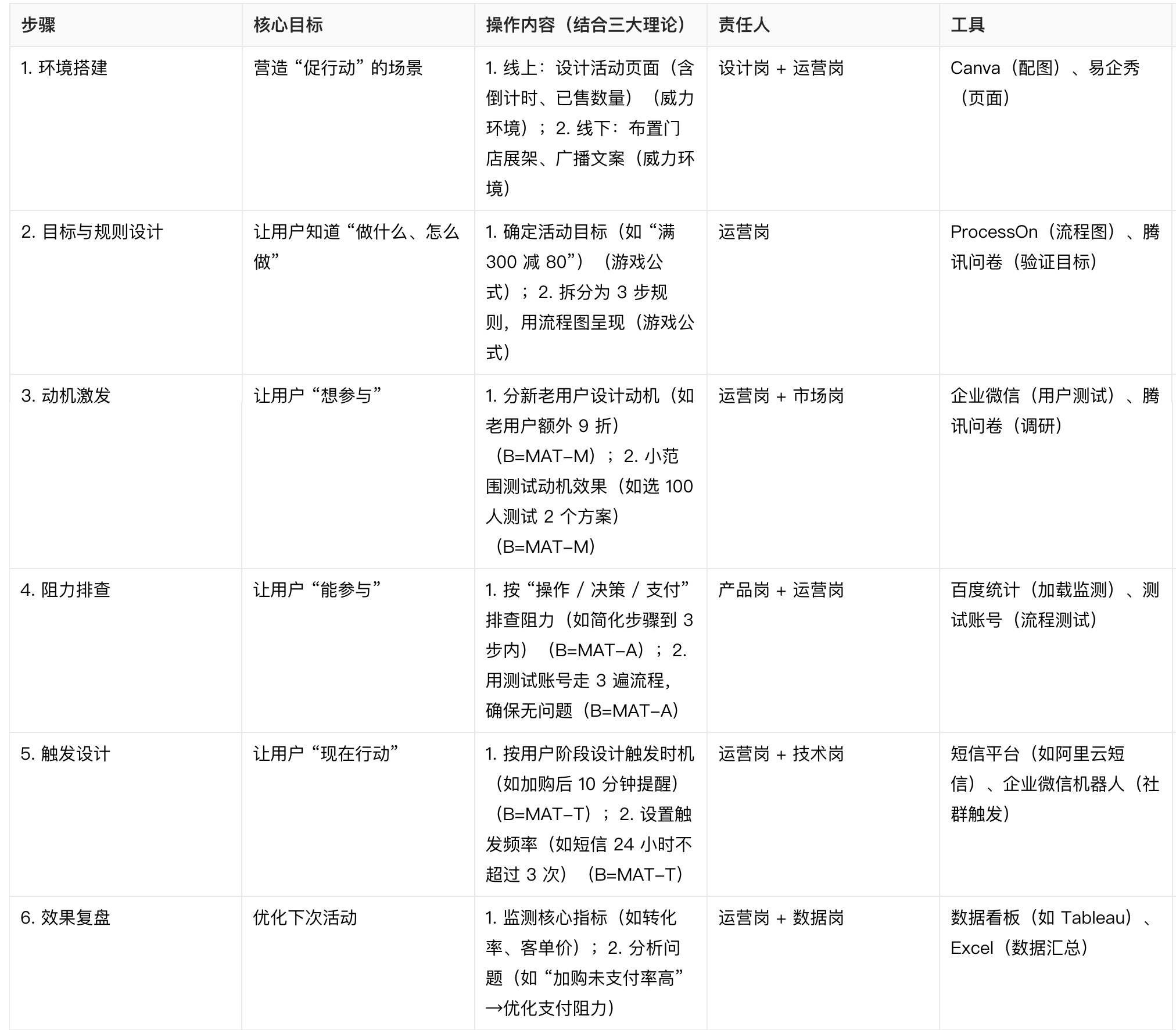

前面的理论和经验需要 “协同配合”,才能形成完整的活动闭环。以下是 “从 0 到 1 落地活动” 的 6 步流程,附责任人、工具、时间节点(可直接套用在你的项目中):

依托上述系统化的营销理论框架与经过市场验证的实操方法论,你不仅能快速搭建起一场兼具传播声量与转化效果的营销活动,更能通过精准的策略组合实现核心指标的显著增长。从活动前期基于用户画像的需求洞察,到中期利用 A/B 测试优化活动链路,再到后期借助数据埋点复盘迭代,每一个环节的精细化运营,都将推动潜在用户沿着 “认知 – 兴趣 – 行动 – 忠诚” 的转化路径稳步前行,最终达成品牌曝光与用户增长的双重目标。

2138次浏览

2138次浏览

2018次浏览

2018次浏览

1950次浏览

1950次浏览

1824次浏览

1824次浏览

1804次浏览

1804次浏览