微信扫一扫咨询 >

微信扫一扫咨询 >

SaaS(软件即服务)产品作为企业运营的重要工具,一直以来在企业中扮演着重要角色,但是要想做好一款合格的SaaS产品并非易事,尤其是面对不同行业、不同规模客户的多样化需求时,如何在标准化服务与个性化需求之间找到平衡,是每个SaaS产品经理必须面对的挑战。下面小编结合自己在这个行业多年的经验给大家一起分享下成功的SaaS产品五大经验,感兴趣的朋友可以关注下。

2022年进入SaaS行业时,第三面的招聘HR问我:“为什么要从教育产品转向SaaS产品?”

我回答道:“SaaS产品是面向不同行业的不同客户,对产品经理的抽象能力有一定要求,而这是B端产品最重要的能力,我期望进一步提升这种能力。”

3年过去了,虽然答案没变(即坚信抽象能力是做好SaaS产品的关键能力),但问题变了。

作为一名SaaS行业的“过来人”,分享三个相关问题的看法,让你对SaaS产品经理有更进一步的了解。

第一个问题:“是否还要进入SaaS行业?”——俗话说“男怕入错行,女怕嫁错郎”。

上次分享是否进入SaaS产品?写给传统企业主的四点建议时,已经从市场空间、成本、人才结构、产品架构四个方面,分享了对这个问题的看法,不再赘述。

第二个问题:“如何才能做好SaaS产品?” ——这是今天想分享的内容,主要是分享五条经验教训。

第三个问题:“如何落地AI应用?看看HR SaaS产品的答案”——提前预告,下次分享,主要是分享AI在HR SaaS行业里的真实落地情况。

SaaS产品核心是提供标准化服务,规模化解决客户群的共性需求。

这是理想结果,现实是不同行业、不同阶段、不同规模、不同管理理念、不同风险偏好等,导致出现大批量的个性化需求,无法有效解决,影响最终的服务满意度与续签率。

以通用型HR SaaS产品为例。

它面向企业提供通用化的人力资源管理解决方案,包含人才管理、组织人效、招聘、绩效、考勤、薪酬个税、培训、数据等模块。

首先是行业差异。

比如同样是排班跟加班,制造业和餐饮业需求差异明显。制造业通常需要周期性的白夜班、大夜班连班以及班后自动加班,而餐饮业则更倾向于每天灵活排班和调班,且通常不允许加班。

第二是管理理念差异。

比如同样是制造业企业的客户A和客户B,面对同样的政策,由于管理理念不同,对加班时长控制和结转的做法大相径庭。

第三是企业阶段差异。

比如同样是互联网行业的客户A和客户B,因企业阶段不同,导致对年假发放/使用规则差异非常大。

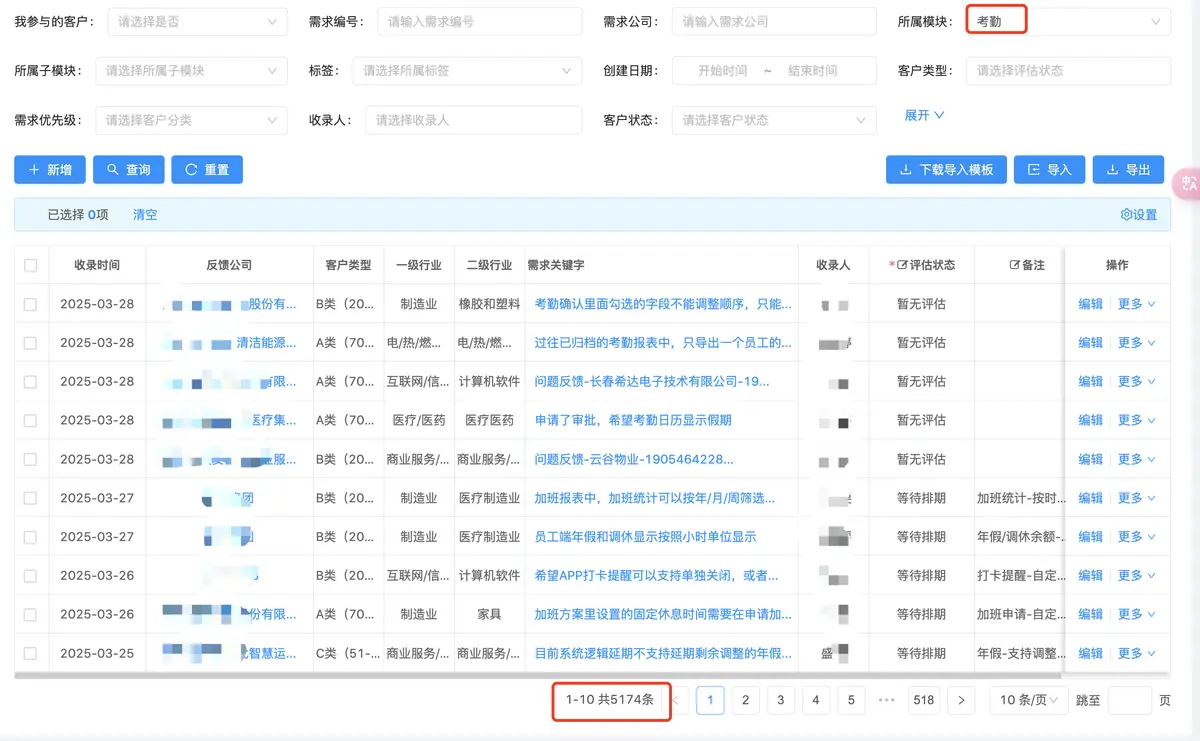

结果是某个模块的需求池里,待解决需求常年在5000条左右的状态,而这些需求呈现非常明细的离散性(即需求无共性)。

“如何有效解决个性化需求”成为了做好SaaS产品的关键。

分享五条相关经验,希望对你有所启发。

过去几年,我们看到太多国内的SaaS厂商,为了追求市场占有率,采取快速推进研发的方式。

导致出现两类常见问题:

第一类是频繁重构。前期追求快速研发,架构设计不合理,导致企业进入成长关键阶段后,不得不重构系统。每次重构约需1年,造成需求空窗期,这是追求速度的“代价”;

第二类是个性化解决方案成本高。企业成熟后,客户体量增大,市场竞争加剧,解决个性化需求成为难题。因前期欠考虑,研发成本翻倍,且解决方案常需妥协,与完美方案有差距。

举个例子。

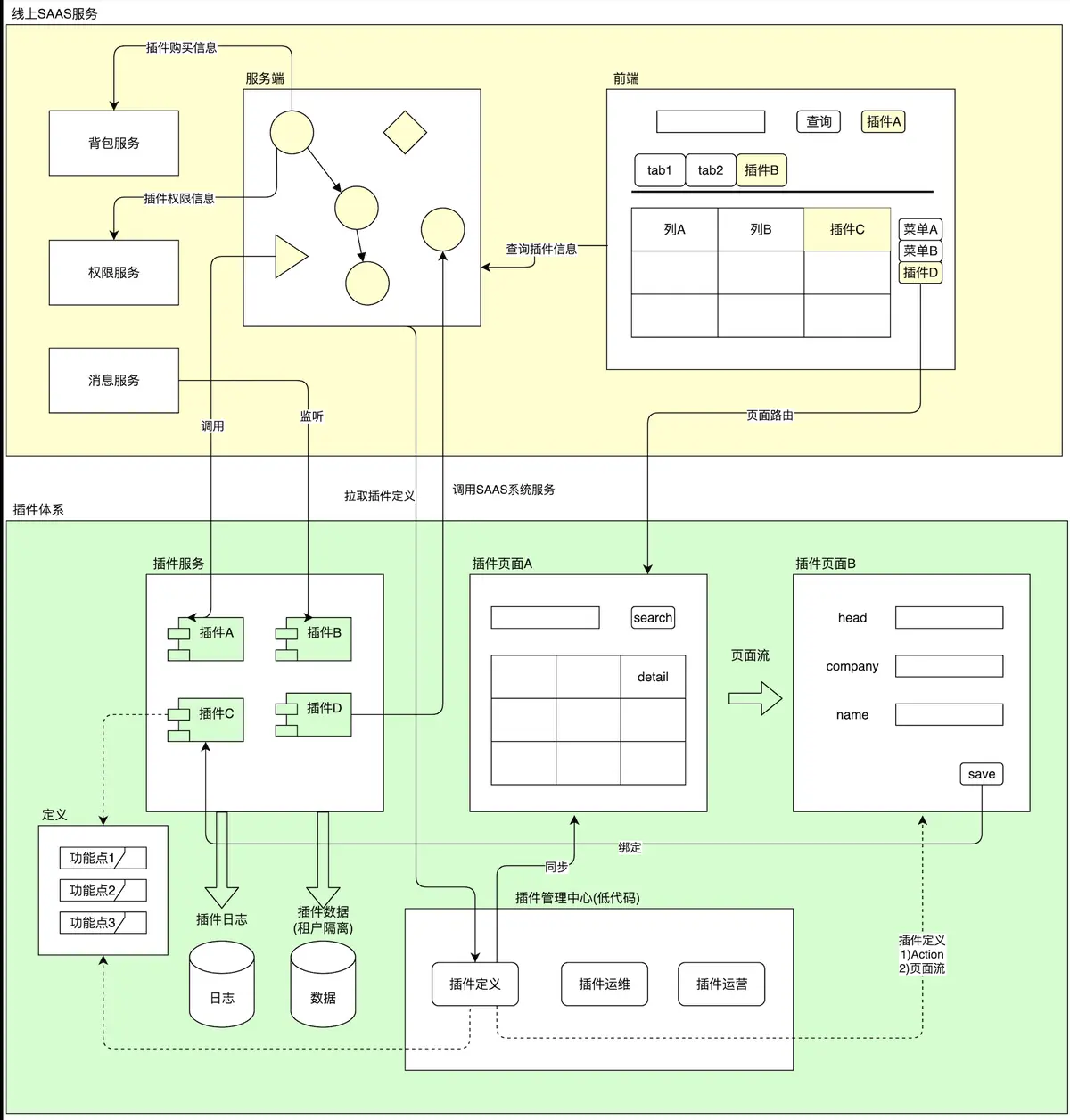

SaaS企业A早期专注于通用型SaaS产品迭代,未考虑PaaS、插件平台或低代码建设。进入成熟期后,面临客户个性需求堆积和产研资源有限的问题,重新设计产品架构的成本,至少是立项初的2倍以上。

目前经过半年的建设,其插件平台仍仅限内部使用,未能实现共享外部产研资源的目的。同时,其功能与适用范围受限于现有SaaS产品架构,难以达到理想的技术与产品架构。

俗话说:“磨刀不误砍柴工”,这是亘古不变的道理。

因此,在SaaS产品立项之初,必须深思熟虑:随着企业成长,个性化需求问题不可避免,我们应该采取什么样的解决方案,必须提前进行架构设计。

如果目标客群是中大型企业,则SaaS+PaaS的产品架构,可能是立项之初,可以考虑的架构设计;

如果目标客群是中小企业,则SaaS+低代码平台或插件平台的架构,可能是立项之初,可以考虑的架构设计。

有时,我们迫于某个客户的签约压力,追求快速实现客户需求,不得不采取一些折中方案。

结果,功能上线后,更多客户开始使用,延伸问题频发,不得二次迭代(甚至重构)。

原因,“欲速则不达”,过于追求当下解决问题的速度,放弃了长远的价值思考。

所以,在产品功能设计之初,最好追求全局最优设计,而不仅是局部最优。

举个例子。

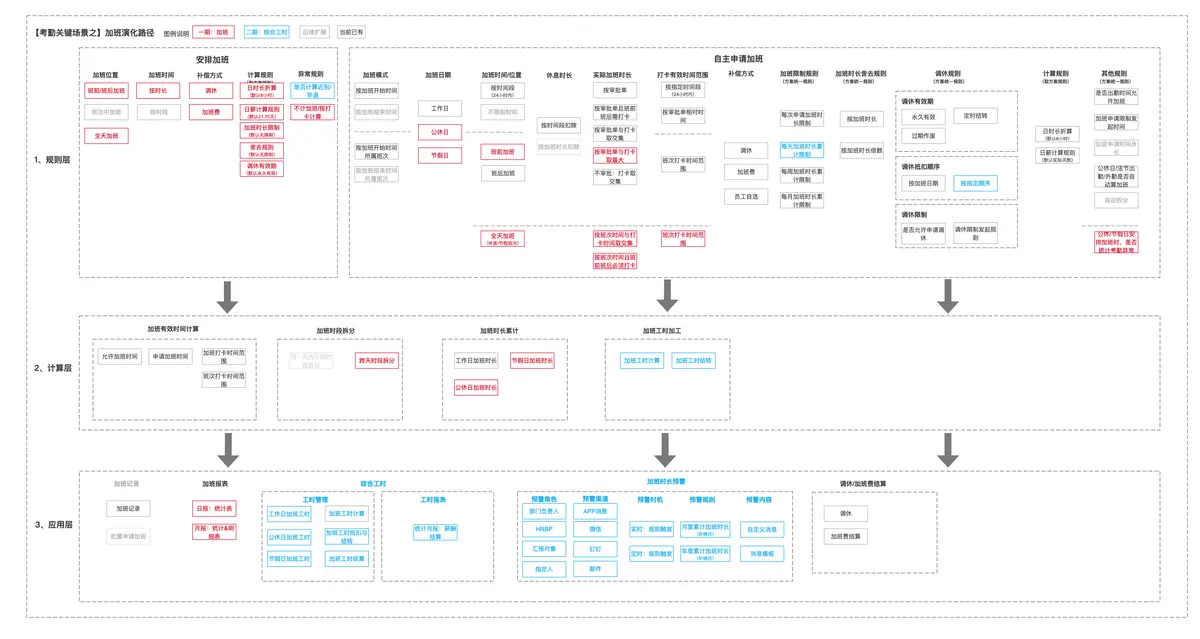

加班属于制造业员工的常态需求,其中一个场景是:因生产任务紧急,班组长需要按需安排员工加班。比如周一至周五白班08:00-17:00(正常上班),周六安排白班加班08:00-17:00(补偿2倍工资)。

在项目立项之初,承诺了其中一家新签客户,必须在2023年3月底之前上线。

当时,面临两个不同的解决方案:

为了“节省”了1.5个月时间,以及履行对新签客户的承诺,选择了看似“最合理”的方案1。

当后续客户安排加班时,期望正常计算迟到、早退、旷工异常时,必须重构——所需投入的时间,甚至超过当初的3个月——必须兼容现有逻辑,避免影响已有客户的使用。

这就是“临时方案”的代价,“贪小便宜”而吃了“哑巴亏”。

如何全面设计与落地,可参考如何在入职1周内,输出产品规划?

报表、列表、工作台属于SaaS产品的标准化功能,如果设计之初,因为工期等原因而选择标准化方案,不提供“千人千面”的自定义能力,那就是在给自己“埋坑”——除非你不想在公司久待。

以报表为例。

一般会有两种方案:

我们曾经追求快速上线,选择了方案1,大概花了1.5个月时间支持了日报、月报,后面陆陆续续又花了1个多月,才完成了内置“所有”报表的工作。

上线后的2年内,基本都可解决大部分客户的报表类诉求.

可当进入第5年后,报表定制类的需求成为了“客户的痛点”——客户认为的基础功能,而你却不能提供。

比如:

当我们想迭代时,发现基于现有的产品和技术架构,必然需要重构,且现有用户量非常大,考虑兼容的话,所需花费的成本,将比立项之初高2-3倍(即半年以上);

SaaS产品面向两类人:客户、用户。用户又可分为管理员、员工等角色。

当我们在给用户(尤其是员工类角色)设计产品时,最好是做成可配置化,否则可能会带来各种意想不到的客诉问题。

我们经常会遇到类似的问题:

不同管理员对期望可自定义控制的内容,千奇百怪。唯一可以做的就是:尽可能确保与员工相关的元素,均可自定义控制显示/隐藏、名称等。

如果我们在每个设计之初不考虑,后续就只能采取“半妥协式”方案。

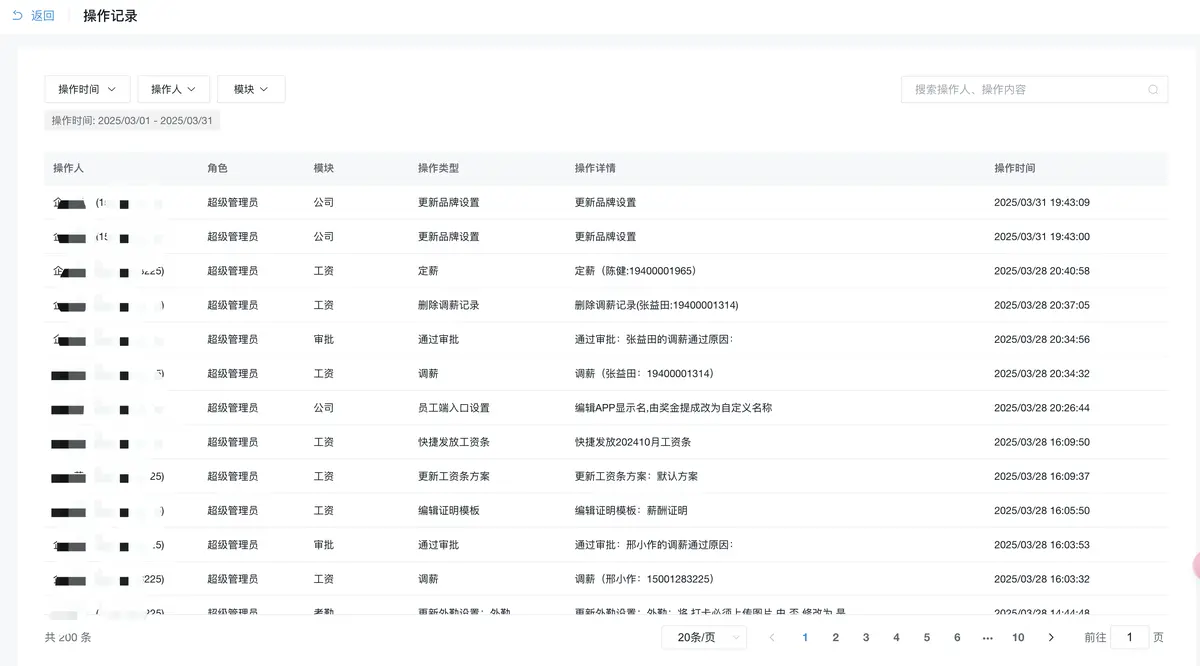

我们每年会有近6000条客诉问题,其中超过30%以上都是规则确认、数据不一致等导致。

比如:

SaaS产品面向的是多客户、多用户的模式,每个人的操作可能都会对数据结果产生影响。

如果我们想确保后续溯源的高效且精准,则在产品功能设计之初,必须进行详细的操作记录、日志明细等设计。

否则,功能上线后,所带来查询类的客诉问题,将会占据大量的产研成本。

1680次浏览

1680次浏览

1588次浏览

1588次浏览

1423次浏览

1423次浏览

1393次浏览

1393次浏览

1378次浏览

1378次浏览